2023年6月1日施行の特定商取引法施行令改正により、これまでは通信販売扱いだった新聞広告やテレビCM、ウェブ広告等からの電話受注において、当該広告には掲載のない商品の購入を勧めることが、「電話勧誘販売」として規制されることとなりました。

これにより、「通信販売」では適用外だった、クーリング・オフ制度の対象となります。

・通販?電話勧誘?電話受注でのアップセル・クロスセル営業対応の見直しを(特定商取引法施行令改正 2023年6月1日施行)

事業者にとっては、重い消費者保護の規制となるクーリング・オフ制度ですが、制度に対する消費者の理解はどのような状況でしょうか。

消費者庁が実施している「消費生活意識調査」の令和5年度第1回調査(2023年4月実施)では、「特定商取引法」を中心に消費者アンケートを実施しています。

調査結果では、「クーリング・オフ」制度の「名称と内容を知っている」「名称のみ知っている」と回答した人を合わせると約9割の認知度でした。しかし、「名称と内容を知っている」と回答した人の中で、通信販売でクーリング・オフが「できる」と誤回答した人が82.4%に上りました。

悪質商法に対する手厚い消費者保護規制ですが、制度への消費者理解には大きな課題があるようです。

調査より、「クーリング・オフ」制度と、2022年6月1日施行の特定商取引法改正により規制強化された「定期購入」に関する制度に対する、消費者の理解度をチェックしました。

- 「クーリング・オフ」制度の名称の認知度は9割

- 通販でもクーリング・オフ「できる」と回答した人は8割以上

- 定期購入の契約解除できる制度の正しい理解は33%

- 「定期購入」トラブル、特商法改正後も大幅増加

- 定期購入トラブル回避策、1回限りの購入か、定期購入か確認する人が5割

「クーリング・オフ」制度の名称の認知度は9割

クーリング・オフ制度について、「制度の名称と内容を知っている(60.3%)」又は「制度の名称のみ知っている(28.5%)」と回答した人の割合が合計で約9割を占めている。(単一回答)

.png)

通販でもクーリング・オフ「できる」と回答した人は8割以上

「クーリング・オフ」制度の「名称と内容を知っている」と回答した60.3%の人の中で、「クーリング・オフ」制度の対象ではない「通信販売での買い物」について誤った選択肢の「できる」と回答した人は 82.4%に上った。

他方、「使用済みの消耗品(化粧品、健康食品など)」については、クーリング・オフ「できない」と正答した人の割合は 74.2%と高かった。

全体的な傾向として、制度としてクーリング・オフができないものについても「できる」と回答した人の割合の方が高かった。

.png)

消費者の「クーリング・オフ」制度の認知度は高いものの、通信販売では適用外であることの理解度については課題がありました。

このクーリング・オフ制度についての誤った理解は、定期購入の契約解除に対する認識にも表れています。

定期購入の契約解除できる制度の正しい理解は33%

1回だけのお試しのつもりで購入したが定期購入の契約だった場合の制度として、正しい選択肢である「(2)1 回限りの購入と勘違いするような表示であれば、契約の解除ができる(33.4%)」と、誤った選択肢である「(1)いかなる場合でも、契約の解除ができる(33.3%)」と回答した人が、ほぼ同じ割合となった。

.png)

詐欺的な定期購入商法対策を目的とした2022年6月1日施行の特定商取引法改正により、ショッピングカートの「最終確認画面」や書面による申込用紙に取引内容に関する義務表示事項が設けられ、また、定期購入契約での「お試し」や「トライアル」、「いつでも解約可能」などの強調表示での消費者を誤認させるような表示が禁じられました。

違反行為により消費者が誤認して申し込みをした場合には取消権が認められ、契約解除の妨害に当たる行為に対しては罰則付きの禁止となります。

ただし、あくまで「通信販売」の場合は、ルールを守って販売されていれば、クーリング・オフは適用されません。クーリング・オフ制度についての消費者の誤った理解が、定期購入に関する制度理解にも表れていると言えます。

・改正特商法対応急務、「最終確認画面」の義務表示事項と定期購入での禁止表示のポイント(2022年6月1日施行)

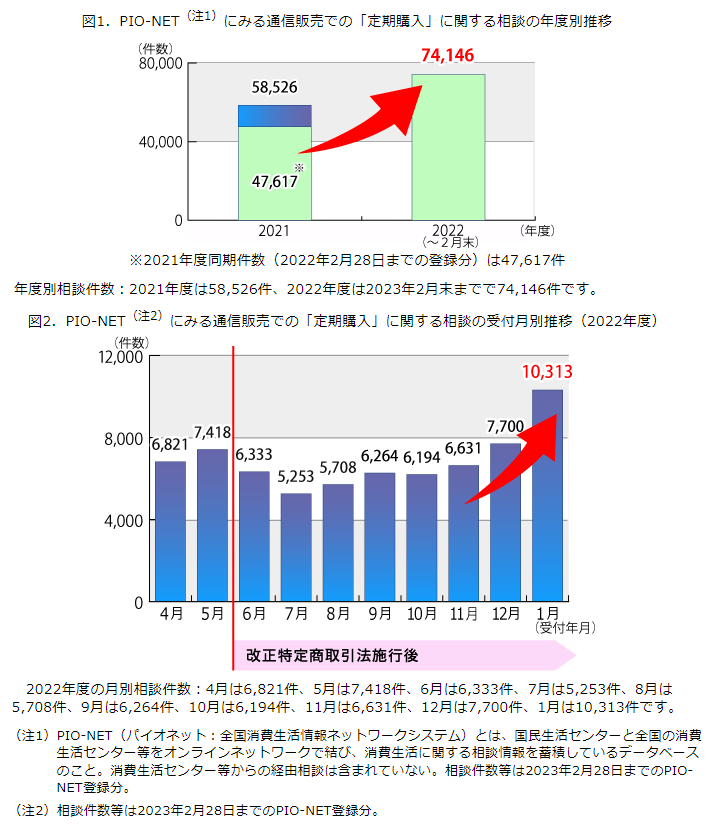

「定期購入」トラブル、特商法改正後も大幅増加

残念なことに、改正特定商取引法施行後も通信販売での「定期購入」に関する消費者相談件数は増加し続けています。

2022年度は2023年2月末までで74,146件、2021年度は58,526件(2021年度同期件数(2022年2月28日までの登録分)は47,617件)から大幅に増加しています。月次で見ると、法改正が施行された2022年6月から8月まではやや減少したものの、再び増加に転じ、23年1月には1万件超と急増しています。

(国民生活センター 2023年3月15日:公表)

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230315_4.html

勿論、法改正されても遵守しない悪質事業者が減っていないということが第一義として考えられますが、消費者側も取引内容に関する義務表示事項をきちんと確認していないことも、トラブルが減少しない要因となっているのではないでしょうか。

詐欺的な定期購入商法に対する、消費者のトラブル回避策実施状況を確認してみましょう。

定期購入トラブル回避策、1回限りの購入か定期購入か確認する人が5割

詐欺的な定期購入方法におけるトラブルを回避する方法として、「1回限りの購入か、定期購入か確認する(52.9%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「解約条件や、返品が可能か確認する(42.7%)」、「支払い総額を確認する(41.7%)」となっている。

他方、「気を付けていることはない(24.1%)」。

.png)

約75%の人が何かしら注意をしていることは読み取れますが、巧妙化する詐欺的定期購入でのトラブルを回避するためには、例えば「1回限りの購入か、定期購入か確認する」だけでは不十分で、設問の選択肢はすべて注意する必要のある事項となります。

定期購入トラブルを減らすためには、信頼できる事業者を見極める消費者の力が不可欠です。

電話勧誘販売に対してはクーリング・オフ制度があり、通信販売に対しては、違反行為による誤認申し込みの取消権が担保されている環境において、これ以上の規制強化を避ける意味でも、消費者への適切な情報提供が求められます。

(※)

令和5年度第1回消費生活意識調査(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_003/

調査方法 インターネットを利用したアンケート調査

サンプル数等

5,000サンプル(人口構成比に応じた割付)

性年代

7段階の男女(15~19 歳、20~29 歳、30~39 歳、40~49 歳、50~59 歳、60~69 歳、70 歳以上)

地域 地域区分は、次の単位とする。

北海道・東北:北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県

甲信越:新潟県、山梨県、長野県

北陸:富山県、石川県、福井県

東海:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

調査実施期間 令和5年4月20日~4月22日

≪関連記事≫

・見たことのあるSNS広告、「大幅値下げをうたうセール広告」が最多。違法広告に注意(令和3年度 消費者意識基本調査)

・消費者被害を受けた販売形態の5割がネット通販。「相談・申出」先、36%が「販売店、代理店等」(令和2年度 消費者意識基本調査)

・消費者意識、4人に3人が表示確認を心掛け、現物を見て購入する人は68%(令和元年度 消費者意識基本調査)

・8割の消費者が表示確認を心掛け、約6割が「偽装・誇大表示」に高い関心(平成30年度 消費者意識基本調査)

・「クーリング・オフ制度」の認知度9割。「特定適格消費者団体」の認知度は13%(平成28年度 消費者意識基本調査)

・消費生活の心がけ「表示や説明の確認」74%、「個人情報管理」57%。約9割が個人情報漏えい不安 (平成25年度 消費者意識基本調査)

===================================

◆フィデスの美・健広告法務オンライン講座◆

法律を「知っている」から、実務で「判断」「活用」

できるコンプライアンス対応力向上を図ります。

詳細はこちら

===================================

===================================

◆フィデスの広告法務コンサルティング◆

消費生活アドバイザーが、貴社の広告コンプライアンス

体制構築をサポートします。

詳細はこちら

===================================

————————————————————-

◆本ブログをメルマガでまとめ読み!

本ブログの更新情報を、ダイジェストでお届けしています。

登録はこちら

————————————————————

この記事へのコメントはありません。