コロナ下において、ネット通販利用、とりわけ食品分野の購入が増加する中、EC サイト上での食品基本情報の提供の取組の推進・拡大の必要性が増しています。

一方、食品購入時に消費者が確認する食品表示に関しては、食品表示基準では食品の容器包装への表示を適用範囲としており、EC サイトにおける食品表示情報の掲載については適用範囲外となっています。そのため、容器包装上の食品表示と、EC サイト上に掲載されている食品表示情報に大きな差が生じており、消費者が求めている情報と事業者が実際に提供できている情報は必ずしも一致せず、ギャップが生じている状況が消費者庁の調査により明らかにされています。

具体的には、以下の結果が示されています。

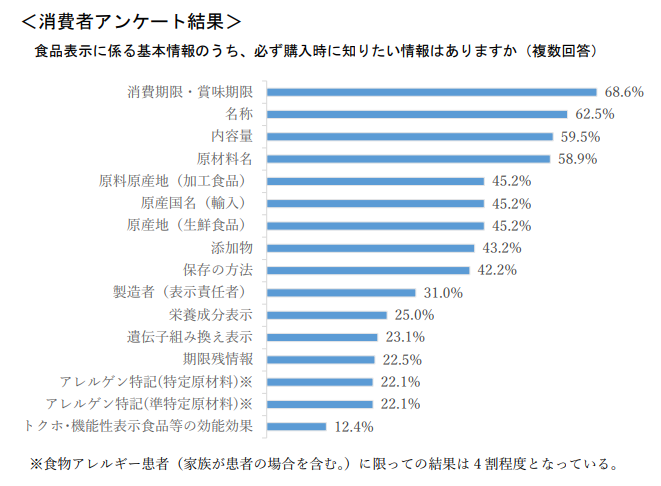

- EC サイト上での食品購入に当たり、知りたい食品基本情報として、「名称」、「内容量」、「消費・賞味期限」、「原材料名」、「原産地等」を多くの消費者が選択。特に「消費・賞味期限」に対するニーズが高い。

- 「名称」と「内容量」については十分記載されているが、それ以外に関心の高い「消費・賞味期限」、「原材料名」、「原産地等」については、十分な記載がない、又は探しづらい。

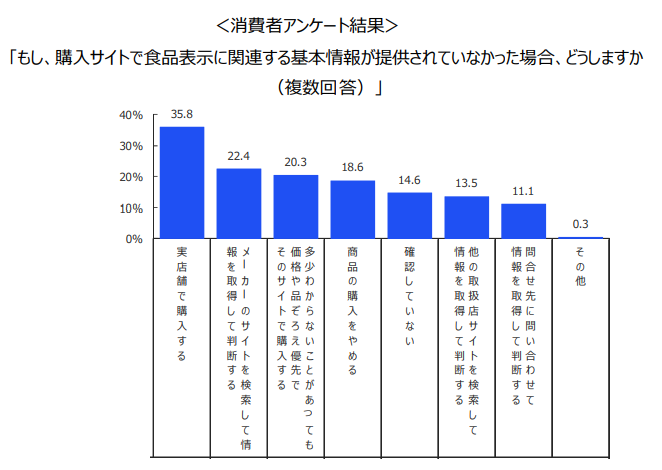

- これらの情報がない場合、消費者は実店舗で購入する以外に、食品製造事業者のサイトを検索するなどの各種情報収集をする。

こうした状況を踏まえ、消費者庁では、事業者向けのインターネット販売における食品表示を行うための手引としてガイドブックを作成し、パブコメを実施しています。

(意見募集期間:2022年4月27日~5月26日)

——————-

インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック案等に関する意見募集についてhttps://www.caa.go.jp/notice/entry/028502/

——————-

本ブログでは、消費者の情報ニーズが高いものの、「タイムリーな商品情報の把握が困難」であることなどから事業者にとって難易度の高い「期限情報」の提供方法について、「インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック案」より、ピックアップしてご紹介します。

ネットショッピング利用と食品購入の状況

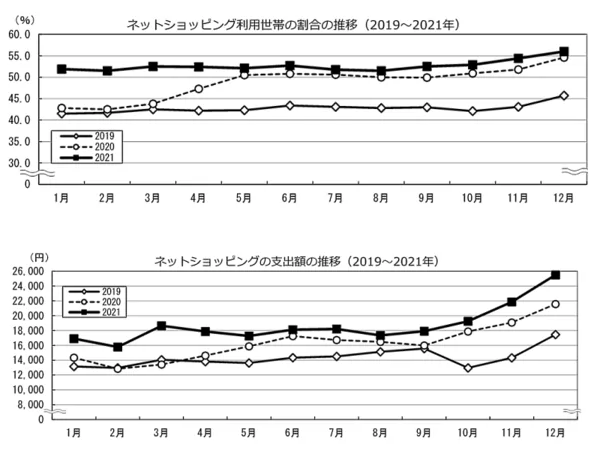

2020 年4月以降ネットショッピング利用世帯割合、支出額ともに大きく伸びており、21年に入っても伸長は続いている。

これは、新型コロナウイルスの感染拡大によって、消費者の購買行動が大きく変化したことが影響したものと推測される。

とりわけ食品分野の支出額の拡大が顕著となっている。

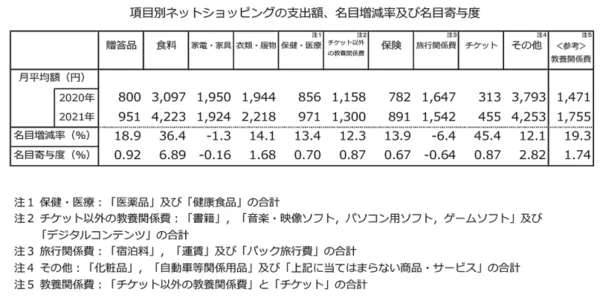

2021年のEC サイトでの「食料」の支出額は、対前年比36.4%増加を記録しており、EC サイト利用増減率への寄与度は非常に高い。

-2021年(令和3年)結果-」(令和 3 年、総務省統計局)

次に、EC サイト食品表示実証モデル構築事業において実施された、EC サイト上での情報提供実態調査(消費者、事業者)※より、インターネットでの消費者の食品購入状況及び食品基本情報に関する消費者ニーズと情報提供の状況について確認します。

- ECサイトでの食品購入経験・頻度

- 新型コロナによる食品購入頻度変化

- ECサイトでの食品購入品目

- 食品基本情報に関する消費者ニーズと情報提供状況

- 必要とする食品表示情報が提供されていなかった場合の行動

ECサイトでの食品購入経験・頻度

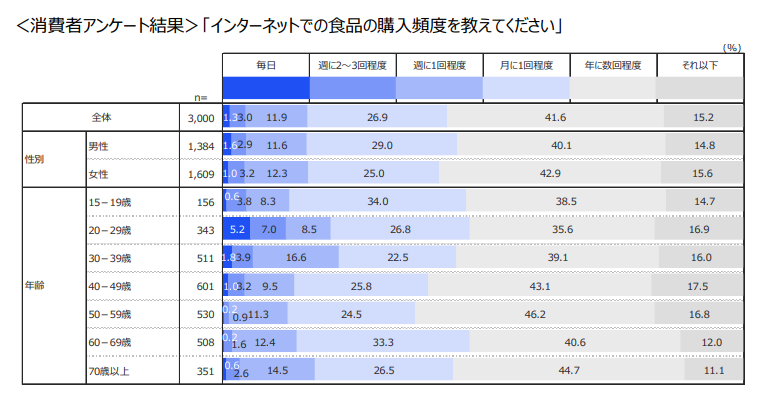

「EC サイトを利用した食品購入」について、したことはあるか?」「経験あり」が 51.9%。

購入頻度については、「月1回以上購入」43.1%、特に、20代の購入頻度が高い傾向。

新型コロナによる食品購入頻度変化

コロナ禍の影響で食品 EC サイトの利用頻度が増加したという回答は、全体で28.4%。

中でも10代から30代といった比較的若い年齢層において増加した傾向にある。

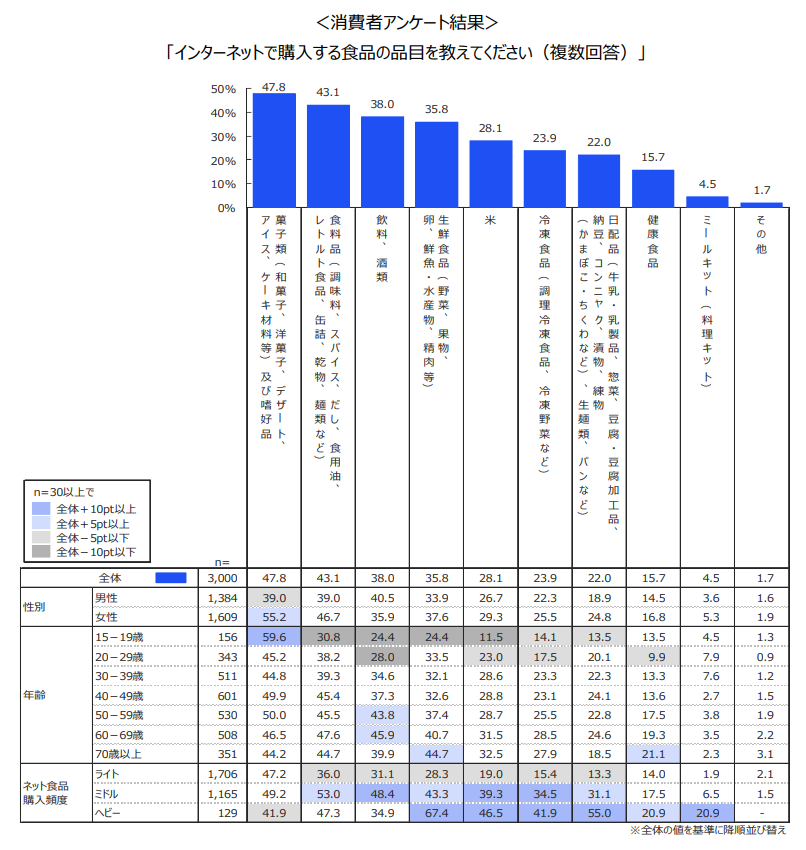

ECサイトでの食品購入品目

EC サイトで購入されている食品は、生鮮食品(35.8%)より加工食品(菓子類〔47.8%〕、その他(調味料、スパイス、だし、食用油、レトルト食品、缶詰、乾物、麺類など)〔43.1%〕)の方が高くなっている。

食品基本情報に関する消費者ニーズと情報提供状況

EC サイト上での食品購入にあたって、必ず知りたい情報として、食品の「名称」(62.5%)、「内容量」(59.5%)のほか、「消費・賞味期限」(68.6%)、「原材料の種類」(58.9%)、「原産地等」(45.2%)を多くの消費者が選択。

一方、事業者の情報提供の状況については、本事業における選定企業のアンケート結果では、「内容量」については 83.9%の企業で情報提供できているものの、「消費・賞味期限」、「原材料名」、「原産地等」について、ほぼ全ての商品で情報提供できている企業は、「消費・賞味期限」25.8%、「原材料名」45.2%、「原産地等」29.0%~45.2%と、情報提供している企業の割合は5割以下となっている。

なお、出品者の回答を見ると、「内容量等」が 86.9%、「消費・賞味期限」が 64.8%、「原材料名」が 63.1%、「原産地等」41.1%~53.8%となっている。

必要とする食品表示情報が提供されていなかった場合の行動

「実店舗で購入する」が 35.8%と最多、以下「メーカーのサイトを検索して情報を取得して判断する」22.4%、「多少分からないことがあっても価格や品ぞろえ優先でそのサイトで購入する」20.3%、「商品の購入をやめる」18.6%、「確認していない」14.6%、「他の取扱店サイトを検索して情報を取得して判断する」13.5%、「問合せ先に問い合わせて情報を取得して判断する」11.1%となっている。

(※)

———————————————————————-

EC サイト食品表示実証モデル構築事業 実施報告書(平成3年2月26日)

(消費者調査)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/advancedmodel/assets/local_cooperation_cms201_210331_12_1.pdf

実施時期:令和2年11月27日~12月1日

調査方法:WEB アンケートによる調査

調査対象者:

全国在住の3,000人の有効回答(スクリーニング 合計6,593サンプル)

(15歳~99歳の男女、かつECサイトで食品を購入した経験ある方)

(一定割合以上の食物アレルギー患者(家族含む)を確保するよう設定

⇒全有効回答のうち、18.3%が食物アレルギー患者(家族含む)

実施時期:令和2年12月4日~令和3年1月31日

調査方法:WEB アンケートによる調査

調査対象企業:

・選定した食品 ECサイト運営企業:回答31社(40社選定)

回答を得た31社の内訳:ネットモール6社、ネットスーパー8社、宅配8社、お取り寄せ1社、食品製造者7社、百貨店オンラインショップ1社

・ネットモールへの出品者:回答 710社

ネットモールに出品している食品製造者又は生産者、卸、小売等事業者

(過半数は自社販売サイトも運営)

————————————————–

以上の調査データから、コロナ禍の影響で食品 EC サイトの利用頻度が増加傾向にあり、月1回以上食品をネット購入する人が4割を超える中、消費者が求めている情報と事業者が実際に提供できている情報は必ずしも一致せず、ギャップが生じている状況にあることが分かります。

そして、情報提供されている割合が低い事項の多くは、「タイムリーな商品情報の把握が困難」であることが情報提供の難しい理由として挙げられていました。

次ページでは、消費者の情報ニーズが高いものの、事業者にとって難易度の高い「期限情報」の提供方法について、「インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック案」より、ピックアップしてご紹介します。

1

2

この記事へのコメントはありません。